CULTURA: -- Literatura

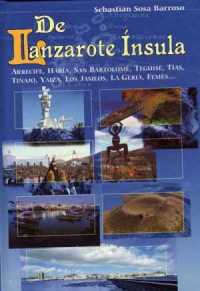

FUENTE: DE LANZAROTE ÍNSULA

HARÍA

No se puede hablar de un pueblo

sin caminar por sus tierras,

hablar con sus habitantes,

observar sus problemas,

empaparse de sus peculiaridades,

quedarse prendado de su paisaje,

y observar sus caracteres

lingüísticos; esto, más o menos,

nos llevaría a hacer una estampa,

un cuadro que podría aproximarse

a la realidad física, ya sea

geográfica o de lengua; Pero no

hay que olvidar que todo pueblo,

además de su hábitat, tiene

connotaciones profundas q ue

no aforan muchas veces si no se

ahonda intensamente en lo que le

es consustancial; es decir, en

un pueblo hay una forma, pero

también hay un fondo oculto que

nos llevaría a encontrar algo

que sería su realidad

psicológica; creo que en cada

pueblo hay unas formas y unos

fondos, y que las formas tienen

también su fondo profundo, como

los fondos connotan también sus

formas apropiadas. Una buena

enciclopedia o geografía de

Canarias nos dará datos de Haría;

los datos de interés son

superficiales, simplemente

denotativos, como hace la

Enciclopedia Universal Ilustrada

de 1958:"Haría, municipio de la

provincia de Canarias que consta

de 959 edificios y albergues y

3.544 habitantes (harianos),

según el censo de 1910. Se

compone de las siguientes

entidades de población:

ue

no aforan muchas veces si no se

ahonda intensamente en lo que le

es consustancial; es decir, en

un pueblo hay una forma, pero

también hay un fondo oculto que

nos llevaría a encontrar algo

que sería su realidad

psicológica; creo que en cada

pueblo hay unas formas y unos

fondos, y que las formas tienen

también su fondo profundo, como

los fondos connotan también sus

formas apropiadas. Una buena

enciclopedia o geografía de

Canarias nos dará datos de Haría;

los datos de interés son

superficiales, simplemente

denotativos, como hace la

Enciclopedia Universal Ilustrada

de 1958:"Haría, municipio de la

provincia de Canarias que consta

de 959 edificios y albergues y

3.544 habitantes (harianos),

según el censo de 1910. Se

compone de las siguientes

entidades de población:

Arrieta: 76 habitantes; Cuesta del Pozo 48; Haría 1.472; Máguez (aldea) 700; Órzola 87; Punta de Mujeres 14; Tabayesco 66; Villanueva 131... Se halla situado en un pequeño valle, comprendiendo otros en su término, el cual confina con el mar; terreno en gran parte montañoso; produce cereales, vino, ajos y cebollas; hay servicio de automóviles a Arrecife, teléfonos, Casino y Sociedad Filarmónica; fabricación de gofio. El censo de 1920 le asigna 4.127 habitantes".

Pero un pueblo tiene algo más que añadir a lo que aflora en su superficie: El conocimiento del subsuelo, de su geología, de sus profundidades abismales; del origen de sus rocas, de sus fallas laberínticas, de las cordadas de las lavas. Don Telésforo Bravo y otros especialistas han teorizado bastante sobre ello; Haría es un paraíso para los investigadores de las fraguas de Vulcano: ahí están el Volcán de la Corona, la Cueva de los Verdes, Los Jameos del Agua, y los inmensos acantilados de Famara; un biólogo nos hablará de su forma endémica y de una especie de helechos descubiertos por D. Mariano López Socas en las laderas del Norte; un historiador riguroso nos hablará de los aborígenes y sus formas de vida en una tierra estremecida por los volcanes desde hace milenios; un cronista, después de la conquista, nos hablará de resistencias a los conquistadores, de repartos de tierras, y de derechos de agua de fuentes ocultas; un lingüista tomará notas de las peculiaridades de su forma de hablar frente a otros pueblos, y le llamará la atención la -e paragógica en los verbos de la llamada primera conjugación, y el valor semántico del verbo "parar", y ciertos vocablos que son se origen portugués, catalán, guanche, o de otra índole; por aquí, por Haría, en los años sesenta, estuvo el que hasta hace poco fue presidente de la Real Academia Española D. Manuel Alvar; por eso Haría figura en el ALEICAN (Atlas lingüístico) y etnográfico de Canarias); recuerdo que los "encuestados", campesinos del pueblo, fueron seleccionados por don Segundo Barreto, caballero natural de esta Villa; las encuestas sobre el mar se realizaron en Órzola a una persona, por su extraordinaria corpulencia, y sus risotadas que parecían cascadas; dice así don Manuel, el académico, refiriéndose a Lanzarote en su obra Islas Afortunadas: "Aquí la vida está gestándose en fuego y soledad. Duran aún las convulsiones y las tormentas no han logrado desgastar las aristas que cortan como cuchillos. Sobre el azul limpio se afila la silueta de un camello, lento y oscilante..." y aludiendo a su paso por Órzola, escribe: "Pero en Lanzarote, al Norte de la isla, el dialectólogo se encontró- sin comerlo ni beberlo- con Polifemo. Había una choza de tablas junto al mar; y allí, entre peñascos, rompía una espuma espesa y blanca. El agua se hacía transparente y algún cangrejo ensayaba su torpe caminar. Polifemo tenía una tienda de vinos. Era corpulento, de mirada estrábica y torso velludo... Una dentadura amarillenta y mellada dejaba paso a la mezcla aquella de visco espeso y de carnes blandas que se perdía en la negrera de las fauces. Polifemo veía unas láminas y gritaba...¡ Ja, ja, ja!, bicúa.-¡ja, ja, ja! ¡Alfonsiño! Ja, ja, ja, tostón o castañuela. El dialectólogo copiaba como si unas manazas le estuvieran acogotando. Transcribía, mientras las tablas se hacían inseguras y en los oídos- rumor de mar, oquedad de carcajadas- le iban resonando unos versos de su época de estudiante"; el lingüista, poeta también, recordaba unas octavas de la Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora; nuestro académico tuvo ojos para penetrar en las connotaciones y gestos de un "jariano" de Órzola y le condujo al mito, la recreación.