PUEBLOS: Mala > Nazario > La Voz de Lanzarote

Fuente: Litoral nº 6

Naufragio

La primera vez que vi un barco, un barco de verdad, fue el día que los extranjeros aparecieron muertos en los riscos de la costa. En el sur. No era como lo veía en mis sueños, ni como la había imaginado cuando Delfín me contaba la historia última de su vida.

Fue después de haber enterrado a Perla en el saladar. Me parece. Deje que lo piense... Sí. El desastre fue bastante tiempo después; ya habíamos construido la casa y plantado árboles en el huerto.

La isla se nos hacía amplia y cómoda para vivir nosotros tres. No sé si le he dicho alguna vez que en la isla antes del desastre vivíamos el camello, Delfín y yo. Delfín me llamaba Guincho y a mí me gustaba el nombre. La recorríamos con frecuencia. En invierno, cuando el viento soplaba del sur, nos íbamos a la zona baja de los riscos, en el norte, frente a una isla cubierta de jable y donde anidaban las pardelas y los guinchos. Allí permanecíamos hasta la llegada de la primavera, cuando los vientos soplaban, cruzados, del naciente. En verano nos mudábamos al sur, a las playas de arena gruesa desde donde divisábamos las formas achatadas de las dos islas.

Le voy a contar: el

viento llegó tarde aquel

verano. Por san Paulino.

Comenzó revoloteando

indiferente entre las

piernas del camello,

pero al día siguiente se

revolcó furioso en la

llanura levantando humaredas de polvo fino.

El mar, soberbio de

espumas, lanzaba olas

gigantescas contra las

rocas del acantilado.

Al atardecer bramaban

los cielos y el mar. El

camello, intranquilo, a

veces corría de un lado

a otro de la playa, a

veces permanecía en pie

husmeando el aire.

Parecía presentir la

tragedia. Luego, se

hizo la noche.

humaredas de polvo fino.

El mar, soberbio de

espumas, lanzaba olas

gigantescas contra las

rocas del acantilado.

Al atardecer bramaban

los cielos y el mar. El

camello, intranquilo, a

veces corría de un lado

a otro de la playa, a

veces permanecía en pie

husmeando el aire.

Parecía presentir la

tragedia. Luego, se

hizo la noche.

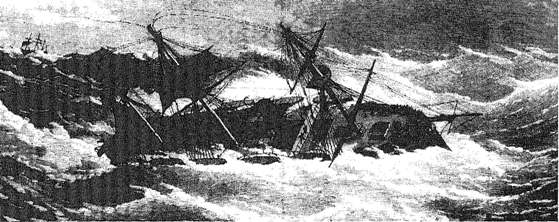

El viento aullaba como cuentan que gimen los condenados en el infierno. Delfín apagó las últimas brasas de la hoguera, me deseó, como de costumbre, un sueño tranquilo y desapareció en la oscuridad. Dormí con el susto metido en el cerebro. Y en los ojos. Alejado del sol y de la luz. El mar lanzaba al aire gigantescas columnas de espumas y el viento cubría de sal la playa. Soñé con un barco sin rumbo, con velas rotas por el temporal, con mástiles partidos, con muertos, con ahogados, con olas. Con peces agonizando entre los riscos.

La mañana amaneció más tranquila. El viento había amainado durante la noche y el camello, ahora indiferente, rumiaba la sed y la sal. Salí a pescar temprano, antes que subiera la marea. Delfín se quedó preparando el fuego en un recodo de la playa.

Lo vi de pronto, ahí, tendido en la roca con la cara ensangrentada y medio desnudo. Me acerqué despacio y comprobé que no se movía. Había visto algo parecido, no recordaba dónde. Esa imagen me resultó familiar. Me pareció realmente tonto que las gentes vinieran a la isla a morir en las rocas. Al doblar la punta del farallón vi un barco naufragado como dicen que naufragan los barcos en las islas: roto y medio hundido.

Preocupado, subí rápido el cerro y vi desde lo alto a los supervivientes de la tragedia llevando a hombros a los ahogados de la noche anterior.

Jamás había visto nada parecido. El barco, hundido de popa, asomaba la proa al cielo como clamando misericordia para los muertos, y en los mástiles partidos ondeaban trozos de lona rota por el temporal. Las olas se lanzaban frenéticas contra el costado del barco que, de vez en cuando, desaparecía tragado por el mar. Sólo oía gritos de angustia y de terror y, a veces, como un lamento, el silbido fúnebre del viento. El agua tenía un tono desagradablemente rosado y de aquí y de allá salían cadáveres y heridos cubiertos de sangre que el agua no podía limpiar.

Di la vuelta por el este y me subí, sin ser visto, a lo más alto del risco. La visión era sobrecogedora: muchos heridos no lograban llegar a la playa y morían desangrados en el camino, otros eran lanzados contra las rocas sin que pudieran defenderse. Se me volteó el estómago y tuve ganas de vomitar. Salí corriendo de aquel infierno, llegué a la piedra donde solía pescar en los días de tormenta, metí la cabeza en el charco y el frío del agua me tranquilizó. Pesqué dos salemas y un jurel pequeño, puse los pescados a la sombra y me recosté en la roca. Mientras miraba el mar revolcarse sobre las rocas bajas de la costa, la mente se me cubrió de imágenes: osarios enterrados en el osario de la isla, cementerios infinitos, cruces de madera roja; la casa saqueada, el huerto destrozado...

Tal vez fuera un sueño. Tal vez lo inventé mientras me acercaba, sonámbulo, a la playa donde Delfín tenía encendido el fuego. No sé cuánto tiempo tuve perdida la noción de la realidad. Delfín me esperaba impaciente, hambriento. Enfadado. Me senté en la arena y le conté, despacio, lo que había visto: el mar se había convertido en un pedregal de sangre y olas, desde las profundidades emergían hombres extraños que lloraban y gritaban al viento para luego lanzarse desesperados contra los riscos. Terminé de hablar y noté que mi historia apenas le había inquietado. Se arrodilló mirando al poniente y rezó por los muertos. Al cabo, como si nada Hubiera ocurrido, jareó el poco pescado que había logrado coger por la mañana, lo tendió sobre la aulaga seca y lo puso a orear unas horas. Permanecimos en silencio algún tiempo tratando de oír un lamento, un quejido. Nada se oía. Delfín me miró, incrédulo, y comenzó a tararear una desagradable melodía. La imagen de los muertos me venía a la cabeza como un vómito espeso y amargo. Caminaba de un lado a otro de la playa como un loco. Delfín, mientras, se entretenía en espantar las moscas del pescado.

Cuando nos sentamos a almorzar en torno a las brasas el viento se había cambiado al noreste. Como un quejido lejano el viento trajo una incierta voz humana. Al rato, un grito cruzó el espacio dejando una estela de horror en el aire. Delfín quedó petrificado, con los ojos fijos en el vacío.

- ¿Qué más viste, Guincho?

Gruesas gotas de sudor le bajaban por la frente. Le temblaban los labios al hablar.

- ¡El horror!

Noté que un escalofrío le subía por el cuerpo.

¿Traen espadas, Guincho?

¿Qué es una espada?

Hizo un dibujo en la arena y me dijo:

Esto es una espada.

Tal vez.

Apagó el fuego y vi que se afanaba por no dejar huellas de nuestra estancia en aquel lugar. Quise preguntarle por algunas cosas pero comprendí por su forma de mirar que no me respondería. Rápido ensillamos en camello y nos alejamos del lugar bordeando la playa grande para no ser vistos por los náufragos. Dimos un rodeo y nos ocultamos en el cerro. Desde lo alto pudimos comprobar que los supervivientes del barco naufragado eran muchos. Quizá quinientos. Cinco mil tal vez. ¿Cinco millones? No lo sé. Muchos. Eran numerosos los que habían naufragado en la isla. Ya digo, cinco millones tal vez.

Los muertos estaban amontonados en los riscos. Las gaviotas habían desaparecido huyendo del terrible hedor a cadáver que llegaba hasta nosotros. Los cuervos revoloteaban por la zona intentando acercarse a los ahogados. Era ya tarde cuando empezaron a cavar las primeras fosas,

Me fascinaba aquella actividad febril y le propuse a Delfín quedarnos en aquel lugar toda la noche. Un ligero temblor le recorrió el cuerpo, respiró hondo y me dijo:

- Quédate, Guincho. Yo no puedo. Soy incapaz de resistir tanto horror.

Me tendió su mano. Nunca antes le había visto hacer este ademán. Le tendí la mía y las dos quedaron unidas por un momento. Noté un sudor frío en la suya y sentí lástima por él. Una extraña sensación de angustia me entraba con el aire y se me quedaba en la misma boca del estómago. Arañándolo. Algo parecido a lo que sentí cuando estrangulé a Perla.

Delfín se fue solo, arrastrando los pies y la sombra. Triste. Me pareció que lloraba. Corrí tras él y lo cogí del brazo.

- Llévate el camello. Te hará más falta que a mí. Me agradeció el gesto con una sonrisa. En silencio lo ensillamos.

- Te espero en el valle. Procura que no te vean, Guincho —dijo, y se marchó sin más.

Cogí mis cosas y me puse al abrigo del viento, detrás de la peña grande que mira al poniente. Comí algo de queso y de pan y, sin darme cuenta, me quedé dormido.

Desperté cuando aún faltaban dos varas para que el sol se pusiera. El aire era mucho más cálido y el viento ya casi había desaparecido. Me levanté nervioso y miré hacia la playa.

Con los restos del barco algunas mujeres habían comenzado a hacer cruces que iban plantando sobre los montones de tierra seca que señalaban el lugar donde enterraban los cuerpos sin vida de los marinos muertos. El aire olía a estiércol y a pescado podrido. Al caer la tarde, los supervivientes formaron un círculo enorme y comenzaron a recitar en voz alta extrañas oraciones a un dios del que Delfín nunca me habló.

La curiosidad me hizo perder el miedo, cogí un trozo de queso, algo de pescado seco, el pan y una manta y me fui caminando despacio hasta el borde del barranco donde habían enterrado a los muertos. Llegué cuando el sol había acabado de ponerse, pero todavía hacía calor. Ya no se oían los gritos. Eran sólo murmullos suaves, casi susurros, Alguien lloraba. El dolor lo llenaba todo. Un anciano herido dirigía los rezos con un hilo de voz apenas perceptible. Miré hacia el mar, lo vi sucio por la sangre y lloré por primera vez.

La noche se dilataba con un murmullo desagradable de rezos y un sofocante hedor a putrefacción y a yodo. Los cuervos continuaban merodeando por la costa. Alguien encendió una hoguera en la playa. En torno a ella los más fuertes iban poniendo a los heridos. Asqueado de tanto dolor, cogí mis cosas y me marché de aquel lugar. El olor a muerto había impregnado mi piel y me producía náuseas. Caminé, solo, durante la noche buscando el silencio perdido de la isla, pero el lento rezongo de las oraciones me perseguía como una maldición. Espantando muertos de mi mente, corrí a esconderme en las cuevas que están más allá del acantilado, pero el viento machacaba mis oídos con el continuo ronroneo de las voces.

Amaneció y yo, subido en lo más alto de un risco, comencé a gritar como un loco. El mar azul, sin fondo, tronaba haciendo estallar las olas contra los acantilados negros del oeste. Perdí, entonces, el juicio y la memoria y anduve errante varios días sin poder dormir ni comer. En mi desolación, clamaba a todos los dioses: al de Perla, al de Delfín, al de los náufragos. Nadie respondía a mis lamentos.

Me despertó la brisa del amanecer. Tenía frío y las manos me temblaban. Y la boca. Los labios agrietados estaban cubiertos por una gruesa capa de sangre y arena. Me dolía respirar. Comprendí que algo terrible me había ocurrido. Intenté recordar pero sólo me venía a la mente la forma desdibujada de un agujero negro y sin fondo. Bebí el poco agua que aún me quedaba en el odre. Recobré la noción del tiempo y del espacio y como un desesperado me encaminé al valle de las palmeras para buscar a Delfín. Allí estaba, en la cueva que habíamos adecentado para defendernos de los temporales del sureste. Me cuidó hasta que pude valerme por mí mismo. Como un hermano. Más aún: como un amigo.

Bajamos a la vega donde habíamos construido la casa y descubrimos con espanto que los náufragos habían saqueado la casa y arrasado el huerto donde maduraban los higos y las moras.